窓装飾プランナーのマドカです

窓装飾プランナーのマドカです

遮光カーテンを選ぶときは、必ず「等級」を確認しましょう!

太陽の日差しを防いだり、室内のプライバシー対策が必要なときに、遮光カーテンという選択肢があります。

この遮光カーテン選びでとても重要なのが、遮光の等級です。

ひと口に遮光カーテンといっても1級・2級・3級と等級が分かれており、その効果には大きな違いがあります。

例えば、「光をどの程度遮るか」「室内をどれくらい暗くするか」など目的は人それぞれですが、遮光カーテンを購入しても想像以上に光が入ったり、一方で暗くなり過ぎては後悔につながる可能性も…。

日常生活を快適に過ごすためには、遮光等級の違いを知ってお部屋の目的別に使い分けることが重要です。

そこで今回は、遮光カーテンの1級・2級・3級による効果の違いと、光漏れを防ぐカーテンの取付け方について解説します。

※カーテンの上・下・横・真ん中からの光漏れにお悩みの方はこちらの記事をどうぞ。

【カーテンの隙間】上から眩しい光が漏れるときの対処法【プロが伝授】

【カーテンの隙間】下から眩しい光が漏れるときの対処法【プロが伝授】

【カーテンの隙間】横から眩しい光が漏れるときの対処法【プロが伝授】

【カーテンの隙間】中央(真ん中)の光漏れを防ぐには?【プロが伝授】

遮光カーテンとは?

そもそも、遮光カーテンとはどういうものでしょうか。

遮光カーテンは文字通り光を遮るカーテンのことですが、日差しを防ぐ以外にも、家具の日焼け防止、夜は室内の明かりを外に漏らさないなどプライバシー保護の面でも役立ちます。

また遮光カーテンの効果の秘密は、その生地(素材)にあります。

2つの画像で比較してみましょう。

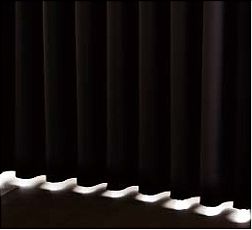

こちらは、遮光機能のない「非遮光カーテン」の裏面です。

表側のデザイン(サークル模様)が、裏側にも透けているのが分かりますよね。

このように一般的な非遮光カーテンは、柄が透けるように光も通しやすくなります。

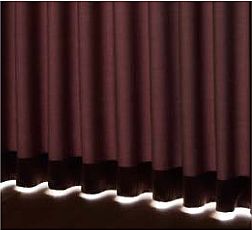

一方、こちらは「遮光1級カーテン」の裏面です。

先ほどの非遮光カーテンとは違って、裏地部分がグレーの無地になっていますよね。

これが遮光カーテンの特徴のひとつで、カーテンの裏地に黒糸を織り交ぜることで生地が分厚くなり、光を通しにくくなるというわけです。

遮光カーテンを選ぶ理由は?

では、遮光カーテンが必要になるのはどんな時でしょうか。

- 朝日や西日がまぶしい

- 室内の明かり漏れを防ぎたい

- インテリアや家具の日焼け防止

- 畳の色褪せを防ぎたい

- 赤ちゃんのお昼寝のため

- 昼夜逆転の生活(日中に睡眠が必要)

- 空調効率のUP(冬の断熱や夏の遮熱効果を高める)

おそらくこうした理由が当てはまると思います。

けれども、遮光カーテンという名前だけに注目して、遮光の等級をちゃんと理解して購入される方は案外少ないのかもしれません。

先に述べたように、遮光の条件は人によって違います。

お部屋を真っ暗にしたい人もいれば、真っ暗なのは苦手という人もいますから、目的や環境にあわせて、遮光カーテンの等級を使い分けることが大切です。

遮光カーテン1級・2級・3級の違いとは?

実は、遮光カーテンの等級を細かく分けると、

- 完全遮光1級

- 遮光1級

- 遮光2級

- 遮光3級

この4つに分類されます。

| 完全遮光1級 | 遮光率100% | 人のシルエットが認識できないレベル |

| 遮光1級 | 遮光率99.99%以上 | 人の顔の表情が認識できないレベル |

| 遮光2級 | 遮光率99.80%~99.99%未満 | 人の顔あるいは表情がわかるレベル |

| 遮光3級 | 遮光率99.40%~99.80%未満 | 人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル |

数字だけでみると、ほとんど差が無いようにみえますよね。

ところが人の目は、このわずか0.1%の光漏れさえ察知してしまうそうです。

また実際に遮光カーテンを比較すると、遮光1級と遮光3級では全く効果が違いますので、色や柄だけで選んでしまうと失敗につながります。

では「遮光等級にどのような違いがあるのか」具体的にみていきましょう。

完全遮光1級カーテン(遮光率100%)

人のシルエットが識別できないレベル

完全遮光1級カーテンは、遮光の中で最も効果があり、かなり真っ暗な状態になります。

また騒音にも効果を発揮するので、どちらかといえば防音カーテンとしての需要が高く、「車や電車の騒音が気になる場所」や「楽器を演奏する空間」にも向いています。

生地の裏側には、樹脂などを使用した特殊な「コーティング加工」が施されているので、生地本体からの光漏れはほとんど感じられません。

そのため、通常だと光を通しやすい白色の遮光カーテンも、完全遮光の白だったら高い確率で光を遮断できるといえます。

但し、完全遮光カーテンとはいえ注意すべき点は、「カーテンと窓の隙間から漏れる光」です。

カーテンだけで暗くしても、カーテンの大きさや取り付け方で光漏れする可能性もありますので、真っ暗にしたい場所での取付には注意しましょう。

※完全遮光1級カーテンについてはこちらの記事をどうぞ。

【完全遮光1級カーテン】防音(遮音)としての効果やメリット・デメリット

【完全遮光1級カーテン】防音(遮音)としての効果やメリット・デメリット遮光1級カーテン(遮光率99.99%以上)

人の顔の表情が識別できないレベル

遮光1級カーテンは、室内をほぼ暗くすることができます。

ただ同じ遮光1級でも、白や淡い色のカーテンは「少しだけ光を通す可能性」もありますので、暗さを重視するときには「ダーク系」の色を選ぶのがおすすめです。

このようにカーテンの色だったり、素材等も遮光効果には影響しやすいです。

※遮光1級カーテンついてはこちらの記事もどうぞ。

【プロが教える】遮光1級カーテンの正しい選び方

【プロが教える】遮光1級カーテンの正しい選び方遮光2級カーテン(遮光率99.80%~99.99%未満)

人の顔あるいは表情が分かるレベル

遮光2級カーテンは、室内にやさしい光を採り込みます。

真っ暗にはならないので程よい明るさを確保でき、遮光カーテンの中でも特に人気の高い等級です。

やわらかい日差しが欲しい場所におすすめの遮光カーテンになります。

遮光3級カーテン(遮光率99.40%~99.80%未満)

人の表情は分かるが事務作業には暗いレベル

遮光3級カーテンは、室内にうっすらとした光を採り込み、やや明るさを感じる等級です。

一般的な非遮光カーテンに比べると少しだけ室内は暗くなるものの、遮光としての効果は不十分ですから、遮光重視の空間には3級を選ばないようにしましょう。

遮光3級カーテンは、「朝の光で目覚めたい場所」や「真っ暗にはしたくないリビング」におすすめです。

非遮光カーテン(遮光無し)

参考までにですが、遮光なしの非遮光カーテンは、このように外からの光を通します。

日中にカーテンを閉じても、遮光カーテンほど部屋の中が暗くなることはありません。

同じ生地による遮光等級の違い

また同じ種類(柄)のカーテンで、「茶色」や「ベージュ」など色違いで選べることがありますよね。

でもそれぞれの遮光等級を確認すると「茶色のカーテンは遮光1級」「ベージュのカーテンは遮光3級」というように、等級が違っている場合があります。

これは色による透過性の違いで、茶色などの濃い色は光を通しにくく、ベージュなどの薄い色は光を通しやすいということです。

そのため同じ柄のカーテンでも、遮光等級が違っている可能性がありますので、生地選びの際には必ず等級をチェックしてくださいね♪

窓装飾プランナーのマドカです

窓装飾プランナーのマドカです

但し、完全遮光1級カーテンに於いては、生地裏面の特殊コーティング効果で「色による効果の違い」はほとんどありません。

裏地をつける方法もある

遮光カーテンは、非遮光カーテンに比べると色やデザインの種類が限られてしまいます。

なので「好みの生地がみつからない…」という方も多いのではないでしょうか。

そういう場合は、自分の好きなカーテンに裏地をつけることで遮光性がUPしますよ。

※遮光裏地についてはこちらの記事をどうぞ。

【遮光カーテンのつくり方】手持ちのカーテンに裏地をつける「簡単ウラ技」

【遮光カーテンのつくり方】手持ちのカーテンに裏地をつける「簡単ウラ技」光漏れを防ぐカーテンの取り付け方

では、遮光カーテンでも全く光漏れしない部屋と、光が漏れてしまう部屋があるとしたら、その原因はどこにあるでしょうか。

それは、「カーテンのサイズ」や「取り付け方」の違いです。

たとえ遮光1級でも、窓とカーテンの隙間から光が漏れると、その効果は半減してしまいます。

そのため、高い遮光効果を得るには、カーテンの大きさや取付け方を工夫することも忘れてはいけません。

光漏れを防ぐには、次の4つの方法があります。

- カーテンレールを窓枠より長めにする

- カーテンレールを高い位置に取付ける

- カーテンの裾(丈)を長くする

- カーテンの左右を折返す(リターン仕様)

では順番にみていきましょう。

カーテンレールを窓枠より長めにする

カーテンレールを窓枠より長めにすることで、窓の両端から光が漏れるのを防げます。

一般的な「機能性カーテンレール」と「装飾性カーテンレール」では多少違いがありますので、理想的なレールの長さは下記を参考にして下さい。(家具やエアコンなどの障害物がない場合の目安です)

機能性カーテンレールの場合

●レールの長さを、窓枠よりも片側10cm程度(両側合わせて約20cm)長くする。

装飾性カーテンレールの場合

●レールの長さを、窓枠よりも片側10cm~15cm(両側合わせて約20cm~30cm)長くする。※両端のキャップ(飾り)は含みません

装飾レールの場合は、中央のポールの長さが基準になりますので、両端のキャップ(飾り)を含めないように注意しましょう。

※カーテンレールについてはこちらの記事をどうぞ。

【カーテンレールの種類と上手な選び方】取り付けの際に注意すること!

【カーテンレールの種類と上手な選び方】取り付けの際に注意すること!カーテンレールを高い位置に取付ける

カーテンレールを窓枠より高い位置に取りつけると、窓上からの光漏れが軽減されます。

理想的な取付高は下記を参考にして下さい。(必ず壁の下地部分に取付けましょう)

機能性カーテンレールの場合

●窓枠よりも10cm~15cm程度上方向に取りつける。

装飾性カーテンレールの場合

●窓枠よりも12cm~20cm程度上方向に取りつける。

※カーテンの上からの光漏れを防ぐ方法はこちらの記事をどうぞ。

【カーテンの隙間】上から眩しい光が漏れるときの対処法【プロが伝授】

【カーテンの隙間】上から眩しい光が漏れるときの対処法【プロが伝授】※壁の下地部分についてはこちらの記事をどうぞ。

【カーテンの取付け】壁の下地はどこにある?ビス(ネジ)が効く場所について解説します

【カーテンの取付け】壁の下地はどこにある?ビス(ネジ)が効く場所について解説しますカーテンの裾(丈)を長くする

カーテンの裾を長くすることで、窓の下側からの光漏れを防ぐことができます。

裾を長めにする場合は、床に着く程度あるいは床よりも10cm前後伸ばすのが目安ですが、特に決まりはありません。

通常オーダーカーテンは、カーテンの裾を床につかない程度の長さ(床から-1cm~2cm程度)で製作するのが一般的ですが、実はカーテンの裾を長くするのは「光漏れ」を軽減できるだけでなく、防寒対策としても効果的なんですね。

またカーテンの裾が床を擦っているのは海外では当たり前にみられる光景ですし、国内でも装飾性を高める意味でコーディネートの際によく取入れられる手法です。

カーテンの裾(丈)を伸ばすことで、窓下からの光漏れや冷気を防ぐこともできますので、冬場は室内を温かく保てます。

このように「光漏れ」を防いだり「装飾性」を高めることが目的でカーテンの裾を長めにする時は「好みの長さ」で大丈夫ですが、目安としては、床に着く程度か10cm~20cm前後が良いでしょう。

但し、掃き出し窓の場合は裾が長すぎるとホコリがつきやすく、お掃除が面倒になることもありますので、日頃のお手入れ等も含めて検討されると良いですね。

※カーテンの下からの光漏れを防ぐ方法はこちらの記事をどうぞ。

【カーテンの隙間】下から眩しい光が漏れるときの対処法【プロが伝授】

【カーテンの隙間】下から眩しい光が漏れるときの対処法【プロが伝授】※カーテンの裾を長くしたい方はこちらの記事をどうぞ。

【ブレイクスタイル】カーテンの裾を伸ばすなら何cmを選ぶ?【プロが解説】

【ブレイクスタイル】カーテンの裾を伸ばすなら何cmを選ぶ?【プロが解説】カーテンの左右を折り返す(リターン仕様)

カーテンの左右側を折り返し(リターン仕様)にすると、真横からの光漏れが軽減されます。

また斜め方向からの視線をカットしたり、空調効率も高まるので、一般的なカーテンにも応用できる方法です。

※カーテンの横からの光漏れを防ぐ方法はこちらの記事をどうぞ。

【カーテンの隙間】横から眩しい光が漏れるときの対処法【プロが伝授】

【カーテンの隙間】横から眩しい光が漏れるときの対処法【プロが伝授】※カーテンの中央の隙間が気になる方はこちらの記事をどうぞ。

【カーテンの隙間】中央(真ん中)の光漏れを防ぐには?【プロが伝授】

【カーテンの隙間】中央(真ん中)の光漏れを防ぐには?【プロが伝授】 窓装飾プランナーのマドカです

窓装飾プランナーのマドカです

このように完全に光を遮断する際には、遮光カーテンの等級だけではなくカーテンの吊り方・サイズ・カーテンレールの取付位置にも注目すると、より効果が高まりますよ。

つっぱり式のブラインドも便利

もしもカーテンだけで光漏れが気になる場合は、「カーテン」と「ブラインド」を組み合わせるというのも一つの方法です。

その際の取り付け方としては、例えば、

- 窓枠内に「つっぱり式のブラインド」

- 窓の外側に「遮光カーテン」

という感じですね。

つっぱり式のブラインドなら、壁や木枠にネジ穴をあける必要もありませんので、手軽に取り外すこともできます。

ブラインド単体で使用するときにも、便利なアイテムといえるでしょう。

※つっぱり式のブラインドについてはこちらの記事をどうぞ。

【ネジ穴不要!】つっぱり式のアルミブラインドで遮熱・遮光もばっちり

【ネジ穴不要!】つっぱり式のアルミブラインドで遮熱・遮光もばっちりまとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

今回は、遮光等級の違いと、カーテンの光漏れを防ぐ取りつけ方についてお伝えしました。

もう一度この記事をまとめます。

遮光カーテンの等級

- 完全遮光1級(真っ暗な状態になる)

- 遮光1級(ほぼ暗くすることができる)

- 遮光2級(程よい光を採りこむ)

- 遮光3級(遮光としての効果は低い)

光漏れを防ぐ取り付け方

- カーテンレールを長めにする

- カーテンレールを高い位置にとりつける

- カーテンの裾(丈)を長くする

- カーテンの左右を折り返す(リターン仕様に)

このように、遮光の等級には光を遮る(室内を暗くする)効果に違いがあり、またカーテンのサイズや取りつけ方によって「光漏れにも影響する」ことをお分かり頂けたのではないでしょうか。

最も光を遮ることができる「完全遮光1級」や「遮光1級」でも、窓とカーテンの間に隙間が生じると効果は半減します。

そのため

- 「目的や環境に合う遮光等級の使い分け」

- 「カーテンレールの長さ」

- 「カーテンの長さや取付高を工夫する」

このような点に注意することが「遮光カーテンの上手な選び方」にもつながりますので、ぜひ参考にしてくださいね^^

※こちらの記事もお役立てください♪

【部屋から漏れる光・人影】遮光カーテンを外からみるとどうなる?透け具合をプロが解説します

【部屋から漏れる光・人影】遮光カーテンを外からみるとどうなる?透け具合をプロが解説します  【リビングに遮光カーテンは必要?】プロが教える!選び方のポイント

【リビングに遮光カーテンは必要?】プロが教える!選び方のポイント  【カーテンの洗濯】自分で洗う?それともクリーニング?

【カーテンの洗濯】自分で洗う?それともクリーニング?  【和室の遮光】障子からまぶしい光が漏れるときの窓対策

【和室の遮光】障子からまぶしい光が漏れるときの窓対策  【カーテンレール】余ったランナーはどうする?【プロが教える豆知識】

【カーテンレール】余ったランナーはどうする?【プロが教える豆知識】  【解決】カーテンランナーが足りない!フックが多いときの対処法

【解決】カーテンランナーが足りない!フックが多いときの対処法  カーテンレールを自分で取り付けるまでの「5つの工程」を解説します

カーテンレールを自分で取り付けるまでの「5つの工程」を解説します