Warning: Undefined array key 4 in /home/ss655252/interior-w.info/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/library/functions/prp_content.php on line 21

Warning: Undefined array key 4 in /home/ss655252/interior-w.info/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/library/functions/prp_content.php on line 33

カーテンの専門家

カーテンの専門家

窓装飾プランナーのマドカです。

今回のテーマは「遮光1級カーテン」です。

遮光カーテンには「1級」「2級」「3級」の等級があることを、既にご存知の方は多いと思います。

お部屋を真っ暗にしたり光をしっかり遮るときは、遮光1級カーテンを選びますよね。

でも皆さんはこんな経験ありますか。

- 「遮光1級カーテンを買ったのに部屋が暗くならない」

- 「遮光1級で生地が分厚いのにうっすらと光が漏れる」

これはネット上に投稿されていたレビューです。

遮光の中で「1級」は最も効果が高いのですが、実をいうと遮光1級は、遮光性の度合いがさらに5段階に分かれています。

そこで今回は、遮光1級カーテンの「正しい選び方」について解説したいと思います。

※遮光カーテンについてはこちらの記事もどうぞ。

【遮光カーテン】1級・2級・3級の違いと光漏れを防ぐ取りつけ方

「遮光1級カーテン」も光を通す可能性はあります

遮光1級カーテンから光が漏れる、、。

その原因には、遮光1級の生地(素材や色)が深く関係しています。

一般的に、遮光カーテンは光を遮るため黒糸が多く使用されていますが、ひと口に遮光といっても生地の種類はさまざまで、同じ遮光1級カーテンでも「窓の方角」や「環境の違い」によって、

- 完全に遮光しない

- うっすら光が漏れてしまう

このような可能性は充分にあります。

特に色の影響は大きくて、濃い色のカーテンは「透けにくく」淡い色のカーテンは「透けやすい」傾向があるため、遮光1級カーテンの色選びも重要なポイントになるといえます。

窓装飾プランナーのマドカです

窓装飾プランナーのマドカです

つまり遮光1級でも、生地の種類によって光を感じる可能性があるということですね。

カーテンの光漏れは「取り付け方」にも原因がある

また遮光1級カーテンで部屋が暗くならないときは、生地本体から漏れる光ではなくカーテンの取り付け方が影響していることが多いです。

※カーテンの光漏れを防ぐ取り付け方についてはこちらの記事をどうぞ。

【遮光カーテン】1級・2級・3級の違いと光漏れを防ぐ取りつけ方【プロが解説します】

【遮光カーテン】1級・2級・3級の違いと光漏れを防ぐ取りつけ方【プロが解説します】では早速、遮光1級の5つの遮光性評価をみていきましょう。

【プロが教える】遮光1級カーテンの正しい選び方

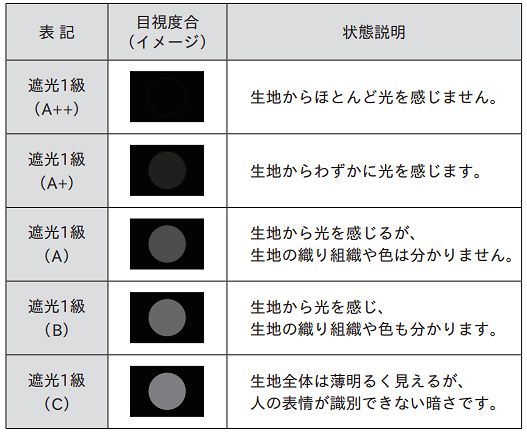

一般社団法人日本インテリア協会(NIF)では、2018年からNIF法(特許 第5437308号)に基づき、遮光1級を更に5段階に分類しています。

こちらがその5段階表記です↓

遮光性能がより高いものから順に、「A++」「A+」「A」「B」「C」と5つに分かれています。

この判定方法については、暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテン等の試験体をかざし、全体的な光の透過性や見え方・光漏れの有無を目視で判定してから、光を遮蔽する度合いにより区分されます。

そのため国内メーカーの遮光1級カーテンを選ぶ際は、このアルファベットを確認するのが最も正しい選び方になりますので、各生地の情報にあるアルファベットを見逃さないよう注意しましょう!

窓装飾プランナーのマドカです

窓装飾プランナーのマドカです

遮光1級の5段階評価(目視度合)は、国内製品の窓周り商品「カーテン」「ロールスクリーン」「縦型ブラインド」「プリーツスクリーン」「ハニカムスクリーン」の全てに共通していますよ。

という訳で、遮光1級カーテン(遮光率99.99%以上)でも、生地の種類によっては「わずかに光を感じる可能性もある」ことをご理解いただけたのではと思います。

「遮光1級カーテン」の透過性の見分け方

遮光1級の「5段階評価の見分け方」は、、

カーテンや縦型ブラインド・ロールスクリーンなど国内メーカーのカタログ等で確認することができます。

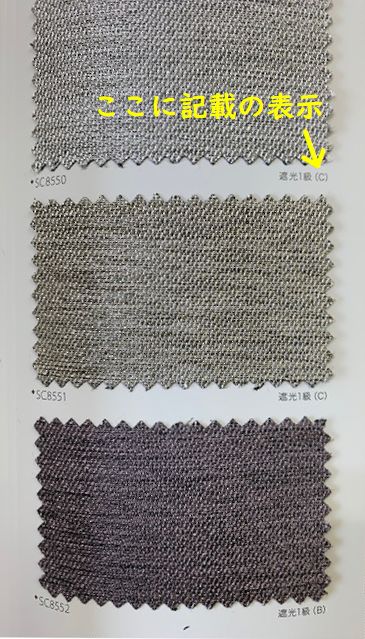

遮光1級カーテンの選び方:「サンゲツ」の場合

例えば、メーカーのカタログで遮光1級カーテンを探すときは、遮光1級の文字の横に記載されたアルファベットを確認してください。

上の画像は「株式会社サンゲツ」のカーテンカタログ(STRINGS)から一部抜粋したものですが、SC8550とSC8551の遮光1級ランクはC、SC8552の遮光1級ランクはBになっているのをお分かり頂けると思います。

遮光1級カーテンの選び方:「スミノエ」の場合

こちらは「株式会社スミノエ」のカーテンカタログ(モードS)に掲載された、遮音カーテン(遮光1級)の生地で、遮光効果は一番高いA++になっています。

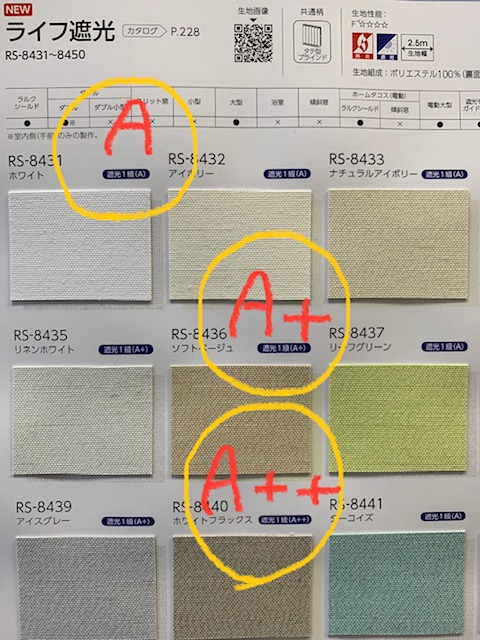

遮光1級ロールスクリーンの選び方:「立川ブラインド工業」の場合

こちらは、「立川ブラインド工業」のロールスクリーンカタログ(ラルクシールド)の一部で、遮光1級の横にそれぞれA、A+、A++の表記があります。

画像の〇印の品番を「遮光別」に解説するとこうなります↓

●RS8431(遮光1級・ホワイト)→ A:生地から光を感じるが生地の織り組織や色は分からない。

●RS8436(遮光1級・ソフトベージュ)→ A+:生地からわずかに光を感じる。

●RS8440(遮光1級・ホワイトフラックス)→ A++:生地からほとんど光を感じない。

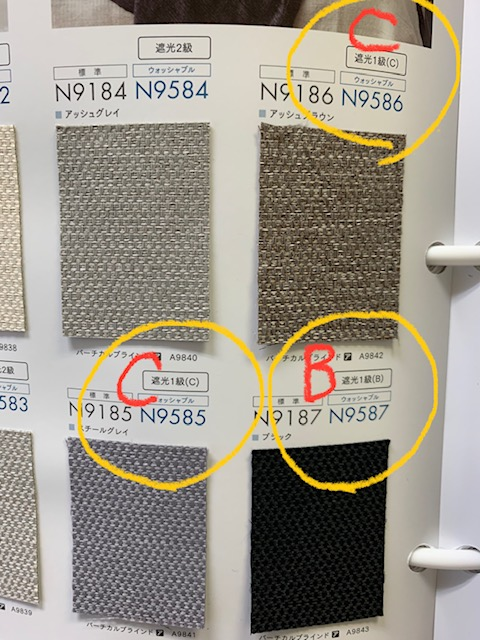

遮光1級ロールスクリーンの選び方:「ニチベイ」の場合

続いて、「株式会社ニチベイ」のロールスクリーンカタログ(ソフィー)の一部をみると、こちらも遮光1級の横にCやBのマークがありますね。

この場合、アッシュブラウンとスチールグレイに比べ、ブラックのほうがわずかに高い遮光性だと判断できます。

●N9185・9585(遮光1級・スチールグレイ)→ C:生地全体は薄明るくみえるが、人の表情が識別できない暗さ。

●N9186・9586(遮光1級・アッシュブラウン)→ C:生地全体は薄明るくみえるが、人の表情が識別できない暗さ。

●N9187・9587(遮光1級・ブラック)→ B:生地から光を感じ、生地の織り組織や色もわかる。

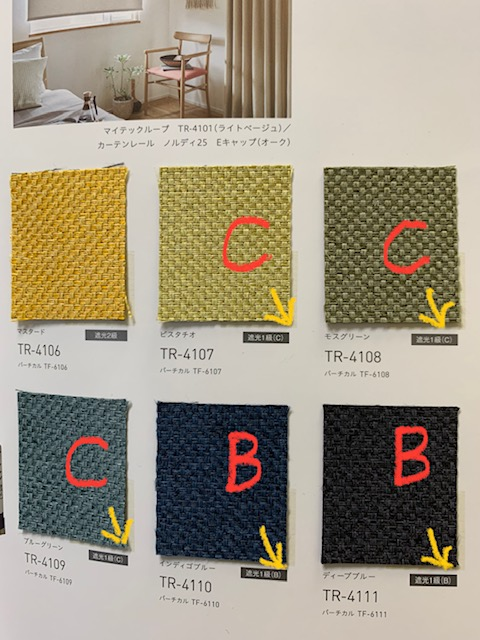

遮光1級ロールスクリーンの選び方・「TOSO」の場合

こちらは、「株式会社TOSO」のロールスクリーンカタログ(ロールスクリーン)の一部です。

やはり同じように遮光1級の横には、CやBのマークがありますよね。

●TR4107(遮光1級・ピスタチオ)→ C:生地全体は薄明るくみえるが、人の表情が識別できない暗さ。

●TR4108(遮光1級・モスグリーン)→ C:生地全体は薄明るくみえるが、人の表情が識別できない暗さ。

●TR4109(遮光1級・ブルーグリーン)→ C:生地全体は薄明るくみえるが、人の表情が識別できない暗さ。

●TR4110(遮光1級・インディゴブルー)→ B:生地から光を感じ、生地の織り組織や色もわかる。

●TR4111(遮光1級・ディープブルー)→ B:生地から光を感じ、生地の織り組織や色もわかる。

窓周り商品の国内メーカーのカタログには、すべて遮光1級の横に5種類のアルファベットが記載されていますので、遮光1級の遮光度合い(透過性)の目安にしてください。

窓装飾プランナーのマドカです

窓装飾プランナーのマドカです

因みに、これまでの「一般社団法人日本インテリアファブリックス協会」と「インテリアフロア工業会」は、2021年7月1日に統合しており、現在は一般社団法人日本インテリア協会(NIFは継承)と新しい名称になっています。

遮光1級カーテンを選ぶときは「アルファベット」をチェックしよう!

ひと口に遮光1級といっても、このように生地の種類によって遮光性が微妙に違っているので、しっかりチェックしておきたいですね。

従来は、単純に「遮光1級」「遮光2級」「遮光3級」の等級だけで遮光性が区別されていましたが、現在は「完全遮光」も加わるなど、遮光の基準がより細かくなってきています。

その理由には、遮光カーテンの需要が増えるとともに、遮光1級の確かな機能性が求められているからではないでしょうか。

私もカーテン業界には長く携わっていますが、個人的には「防音(遮音)カーテン」が普及し始めた頃から、遮光1級が細分化されているような気がしています。

人の視覚は非常に敏感でかすかな光さえも捉えることができるため、ユーザーが期待する「暗さのイメージ」により近づけるための判断材料として、遮光1級にも5つの透過性ランクがあることをぜひ知っておいてくださいね。

メーカーカタログで遮光1級カーテンを選ぶ際には、遮光1級の右横に表示されているアルファベット「A++」「A+」「A」「B」「C」も確認してから選ぶのがおすすめです。

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

今回は、遮光1級カーテンの5段階評価による正しい選び方についてお伝えしました。

既にご存じの方も、これから遮光1級カーテンを選ばれる方も、遮光1級のアルファベットの表示をできるだけ見逃さないようにしましょう!

※こちらの記事もお役立てください。

【リビングに遮光カーテンは必要?】プロが教える!選び方のポイント

【リビングに遮光カーテンは必要?】プロが教える!選び方のポイント  おしゃれな遮光カーテンが買える!人気の通販サイトおすすめ【3選】

おしゃれな遮光カーテンが買える!人気の通販サイトおすすめ【3選】  【部屋から漏れる光・人影】遮光カーテンを外からみるとどうなる?透け具合をプロが解説します

【部屋から漏れる光・人影】遮光カーテンを外からみるとどうなる?透け具合をプロが解説します