親方

親方

壁紙の張替えDIYついて詳しくプロが紹介します。

「ⅮⅠYで壁紙を張替えたい」

こんな方にプロのクロス職人がⅮⅠYで綺麗に仕上げる方法や成功するコツまで完全ガイドします。

とは言え、「壁紙を絶対綺麗に貼りたい」という方にはⅮⅠYの壁紙張替えをあまりおすすめしません。

なぜなら、壁紙(クロス)は一見誰でも出来そうに見えますが、初心者がいきなり綺麗に貼れるほど簡単ではないからです。

その辺りについてはこちらの記事をどうぞ。

【忠告】自分でクロスを張替えると高確率で失敗する理由をプロが解説

【忠告】自分でクロスを張替えると高確率で失敗する理由をプロが解説ということで…

- 安く壁紙を張り替えたい

- DIYを楽しみたい

- そこそこの仕上りでもいいから自分でやりたい

という方はお付き合いください。

壁紙張り替えⅮⅠYに必要な道具(初心者編)

壁紙の張替え方法を説明する前に、クロスを張替えるのに必要な道具を紹介します。

- 脚立

- 墨ツボ

- カッター

- 竹ベラ

- 地ベラ

- ハサミ

- 定規・メジャー

- 刷毛

- ハンドローラー

- ドライバー

- スポンジ

プロの壁紙(クロス)職人はこのくらいの道具を使っています。

とはいえ、通販で「のりつき壁紙」と「道具」がセットになったお買い得な物があります。

個別に揃えるより安価なので「とにかく安く」と言う方にはセットで購入することをおすすめします。

逆に「綺麗に貼りたい」と言う方は本物志向の道具をおすすめします。

「壁紙の張替えは道具で差が付くの?」と言う疑問にも回答していますので、あわせてご覧ください。

【本物志向の道具】壁紙のDIYで時に使いたいプロがすすめる7つ道具

【本物志向の道具】壁紙のDIYで時に使いたいプロがすすめる7つ道具 ⅮⅠYで貼る壁紙(クロス)張替えの流れ

それでは、全体の流れを把握していただくために「壁紙張替えの流れ」を説明します。

流れはこんな感じですが、一つずつ詳しく説明していきます。

壁紙張替えの下地作り

壁紙を綺麗に張り替える1番大事なポイントは「下地作り」だと言っても過言ではありません。

事実、多くのクロス職人さんが「下地作り」に時間を掛けます。

要するに、下地作りで壁紙の良し悪しが決まりますので慎重にすすめて欲しい工程だという訳です。

①:器具外し

まずは、「コンセントパネル」や「取り外せる器具」を外すことがスタートです。

器具を外すと作業が楽になりますので、外せるものは全て外すようにしましょう。

例えば、コンセントカバーのパネルは手前に引っ張れば簡単に外れます。

パネルを外すと、上下に「ネジ」がありますので、ネジを緩めてさらに外してしまいます。

こんな感じで簡単に外れます。

繰り返しですが、コンセントパネルや器具を外すことで、見えない内側まで壁紙を貼ることが出来るので仕上りが綺麗です。

②:既存の壁紙を剥がす

器具を外したら「既存壁紙」を剥がしてしまいます。

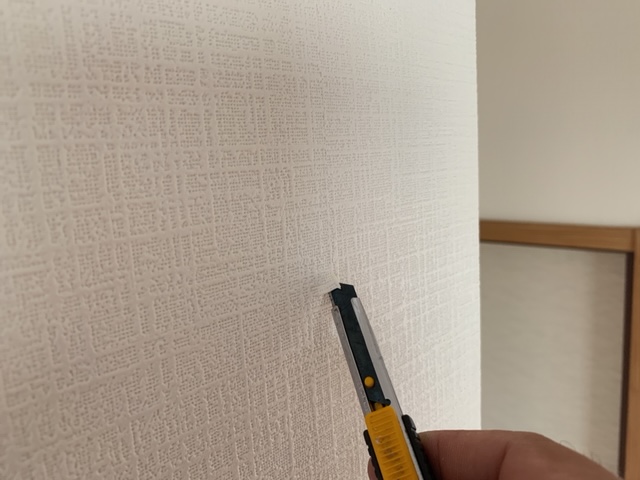

カッターを使い、剥がす起点を作ります。

画像のように壁紙を剥がすと白い「裏紙」が残りますので、剥がしすぎに注意しながら慎重に進めていきます。

ちなみに、壁紙は簡単に剥がせるものばかりだとは限りません。

例えば「経年」や壁紙の「材質」によってはちょっとずつしか剥がれない事もあります。

その場合は「コツコツ」地道に剥がすしかありません。

どうしても剥がせない場合は「スクレイパー」が便利です。

この「スクレイパー」は私も実際に使っていますが、なかなかの優れものです。

「ぜんぜん剥がれない〜」と言う方は安いので使ってみてください。

とはいえ…

壁紙を剥がしていると色んな不具合が出てきます。

裏紙の問題などが知りたいという方はこちらの記事をご覧ください。

【壁紙の剥がし方】クロスの裏紙が残らない時の対処法「石膏ボード」「コンクリート」編

【壁紙の剥がし方】クロスの裏紙が残らない時の対処法「石膏ボード」「コンクリート」編③:パテ

壁紙を剥がしすぎたり、下地がボコボコしているようなら「壁紙用のパテ」を使って下地を平滑にします。

薄い壁紙を貼る場合は下地の影響をもろに受けボコボコになりますので、焦らずじっくりパテで平滑にしてください。

パテについては関連記事もどうぞ

【プロ直伝】クロスパテの意味と施工方法(打ち方)を解説

【プロ直伝】クロスパテの意味と施工方法(打ち方)を解説下地作りはここまでです。

次章では壁紙を貼る前の準備を解説します。

壁紙(クロス)を貼る前の準備

①:壁紙の割り付け

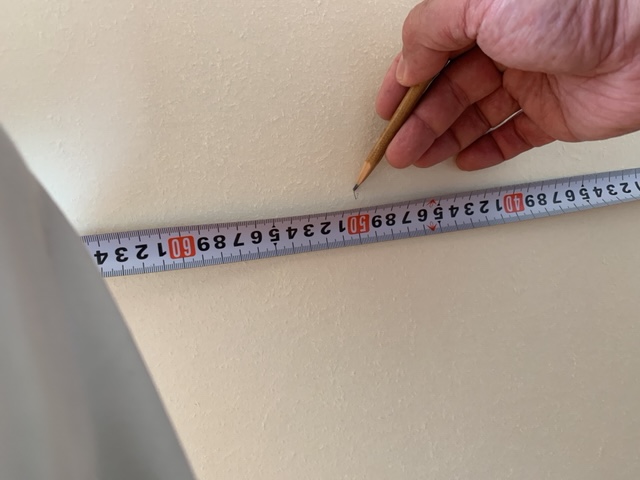

下地が出来たら「割付け」をして張り出しの位置を決めます。

壁紙の巾は「90cm」くらいですので、最後の1枚が「45cm」以上になるように割り付けます。

つまり、材料の半分より小さくならないよう均等に割ってあげればOKです。

今回は「張り出し」が50cmなら綺麗な均等割りになります。

なので「50cm」の位置に「墨」を付けます。

※壁紙(クロス)の割付方法は関連記事で詳しく解説していますので必要ならご覧ください。

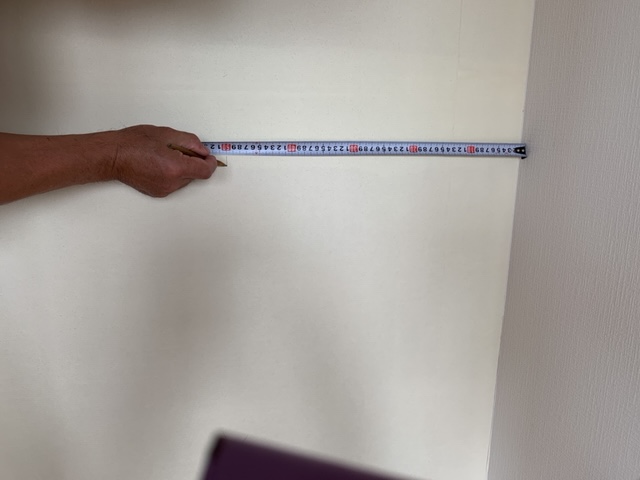

②:墨出し

墨出しは、壁紙が斜めになったり「ジョイントの位置」が既存壁紙と重ならないよう注意してください。

墨出しには「墨ツボ」を使います。

これは私が使ってる「墨ツボ」ですが、慣れないうちは「チョークライン」が良いです。

理由は壁紙が「汚れにくい」からですね。

ちなみに「チョークライン」はこんな物です。

用途は同じなので、持ってない方は用意してください。

それでは角から「50cm」の位置を計り、印をつけ「墨」を引きます。

壁の「上と下」に50cmの目印を付けます。

目印が出来たら「墨ツボ」を使ってラインを引きます。

私の「墨ツボ」は先端が針になっていますので、壁に刺すことが出来ます。

このように「50cm」の目印を結ぶように糸を出し、ズレないように弾けばOKです。

糸を指で引っ張って外せば「ライン」が壁に残ります。

このラインに「壁紙の左端」を合わせて貼り付けていきます。

これで壁紙を貼る準備は完了です。

ⅮⅠYで出来る壁紙の貼り方

それではここから壁紙の貼り方を解説していきます。

上記しましたが壁紙の巾は「90cm」くらいです。

なので、今回の事例で割り付けた「50cm」以上になるようにハサミで裁断します。

壁紙を裁断

今回の張り出しは「50cm」なので、90cmの壁紙を横幅「53cm」くらいで粗切りします。

3cmほど長くなりますが、余る部分(切りシロ)は後ほど綺麗に切り取ります。

裁断できたら、先ほど付けた「ライン」に合わせて壁に貼り付けます。

壁紙の貼り付け

ラインから外れないように壁紙を貼り付けたら「刷毛」を使って空気を抜きます。

刷毛は優しく使うのがポイントになります。

強く刷かなくても「空気」は抜けます。

刷毛は「横刷き」せずに「上から下」に刷くように使います。

余った部分をカットする

貼り付けできたら「上下左右」の余った部分をカットします。

余った部分のことを正式には「切りシロ」といいますが覚える必要ありません。(笑)

カットする前に「竹ベラ」を使って、壁紙に線が出来るよう押さえます。

「竹ベラ」と言ってますが、私の竹ベラは食器用の「ナイフ」です。

本物の「竹」を長年使うとすり減ってしまいますので、確か15年くらい前から「ナイフ」に変えました。

キチンと「線」ができ竹ベラの痕ができたら「地ベラ」を当ててカッターでカットします。

カットし終わったらハミ出した「のり」をスポンジで拭き取ります。

地ベラを「グッ」と押さえるように使ってください。

綺麗にカットできました。

2枚目の壁紙を貼り付ける

壁紙のDIYで大事なポイントはいくつかありますが、なかでも素人が難しいと感じるのは…

- 下地処理

- 張り出し・墨出し

- ジョイント

このあたりではないでしょうか。

その中でも「ジョイント」はプロのクロス屋さんでも苦戦する難易度の高い作業です。

そんなジョイント(繋ぎ目)の難しさは「時間」と共に「隙間」になることが挙げられます。

ということで、時間が経っても「ジョイント」に隙間が出来ない私が失敗しないポイントを解説します。

その前に…「ジョイント」は2枚目の壁紙を貼り付けないと説明できませんので早速2枚目の壁紙を貼り付けます。

1枚目の壁紙同様、壁紙の傾きに注意しながら貼り付けます。

今回の壁紙は「レンガ調」なので、柄を合わせて貼り付けました。

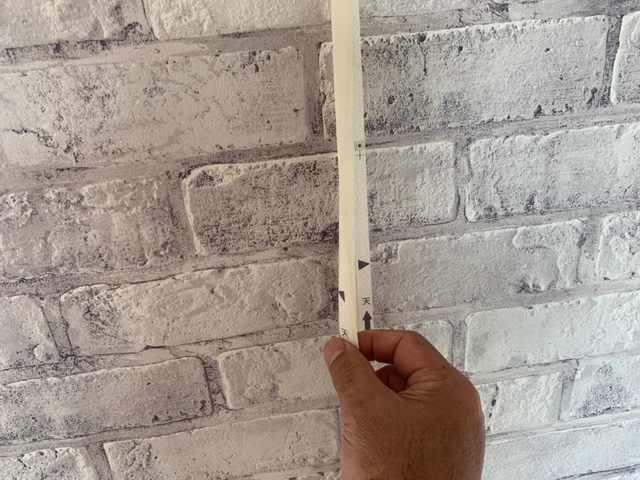

画像のように、壁紙には「柄の目印」が付いていますので目印の高さを合わせるように貼り付けます。

貼り付けできたら先程と同様に「竹ベラ」「地ベラ」「カッター」をつかい切りシロをカットします。

カットできたら「定規」を使って壁紙の重なりをカットします。

要するに「ジョイント処理」です。

切ったらこんな感じに、いらない部分を取り除いてください。

ここまで出来たら「手」を使ってジョイントを押さえます。

この時に壁紙が「重なったり」「開いたり」してないかチェックしてください。

OKなら「ハンドローラー」で圧着します。

ご覧のように、どこに繋ぎ目があるのか分からないくらい綺麗に仕上がりました。

ポイントは3つ

- カッターの刃は綺麗なものを使う(ジョイント前に折る)

- 定規を使う

- 壁紙を繋ぎ目方向に寄せる

と言う感じです。

壁紙は「のり」によって膨張していますので「乾燥したら縮みます」なので、ジョイントに隙間ができるのですが、縮みを計算して「寄せる」ことで隙間が出来ません。

詳しく知りたい方はこちらの記事もどうぞ

ここまでが1セットで「壁紙貼りの基本」になります。

あとは、最後の1枚までこの作業を繰り返せば壁紙を綺麗に貼ることが出来ます。

とはいえ、「壁紙の角の張り方が分からない」という方もいると思いますので、「入隅・出隅」と呼ばれるコーナーの貼り方を詳しく解説した関連記事をご覧ください。

【入門】角を貼りたい!壁紙(クロス)の貼り方講座「入隅・出隅」

【入門】角を貼りたい!壁紙(クロス)の貼り方講座「入隅・出隅」あと、「コンセント」や「器具」の処理方法が抜けてますので説明します。

コンセント・器具のカット

コンセント周りは「カバー」を付けた時に隠れるよう「ギリギリ」でカットすると綺麗です。

コツは「出っ張り部分」を手で確認して小さめに少しずつカットすることです。

今回はもう一つ「チャイム」がありましたので、処理方法を載せておきます。

このようにチャイムが障害物になってます。

なので、電線部分で横にカットします。

チャイムをこちら側に寄せてカット部分を元に戻します。

このようにカット部分もハンドローラーで圧着すればOKです。

簡単に見えますが、やってみると意外と難しいと思います。

とはいえ「ゆっくり丁寧」を心がければ上手く貼れるはずです。

カットが終わったら「のり」を拭き取ります。

糊のふき取りを怠ると後々黄ばみになったり「のり跡」が目立ちますので、綺麗なスポンジで「のり」が残らないよう拭き取ってください。

片付け・完成

壁紙を貼り終えたら「片付け」と「器具の取り付け」で完成となります。

そして、今回の完成はこちらです。

今回の例は部分的な張替えでしたが、全面を張替える場合でも方法は同じです。

ちなみに「天井の張替え」については触れてませんが、こちらの記事で「天井のクロス張替え方法」を説明していますので、必要な方は参考にしてください。

【天井クロスの貼り方】DIYで壁紙を簡単に貼る方法

【天井クロスの貼り方】DIYで壁紙を簡単に貼る方法ⅮⅠY壁紙張替えはカッターがポイント

クロス工事で一番使う道具は「カッター」です。

なので、私は「カッター」に拘りを持っています。

まずは「替刃」ですが、販売されている中でも「一番薄い替刃」を使っています。

刃厚0.2ミリの超極薄刃なので、カッターに「力が入らない」…というか力を入れると折れてしまいます。

逆に、クロス工事で「力」を使うと、いろいろと問題があります。

その代表がクロス下地の「プラスターボードまで切ってしまう」こと。

私の場合、クロス下地まで切ってしまう危険な「替刃」は使いません。

次にカッター本体。

このカッター本体は「刃先」までのリーチが長く、やはり「力」が入りません。

力が使えないメリットは「替刃」を頻繁に新しくすることです。

綺麗な「刃」じゃないと切れませんので、替刃交換のタイミングがシビアです。

なので「ジョイント」も開きませんし、手先が疲れません。

ということで「クロス張替えのDIY」にチャレンジするなら、ぜひこのカッターを使ってみてください。

ホームセンターでも買えますし、大手通販サイトでも取り扱いがあります。

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

この記事では壁紙を張替える手順を紹介しました。

最後にもう一度ポイントをまとめたいと思います

- コンセントパネルなどの外せる「器具」は外す

- 壁の外周を計測し「90cm」で割り「張り出し位置」を決める

- 刷毛は横刷きせず「上下」に使う

- 地ベラは「グッ」と押さえるように使う

- 「のり」の拭き残しに注意する

ちょっと長文になってしまいましたが、この記事は以上です。

親方

親方

【決定版】壁紙・クロスの下地作りまとめ「プロによる徹底解説」

【決定版】壁紙・クロスの下地作りまとめ「プロによる徹底解説」  【壁紙の剥がし方】クロスの裏紙が残らない時の対処法「石膏ボード」「コンクリート」編

【壁紙の剥がし方】クロスの裏紙が残らない時の対処法「石膏ボード」「コンクリート」編  【ⅮⅠY】壁紙(クロス)道具を買いたい方へのアドバイス

【ⅮⅠY】壁紙(クロス)道具を買いたい方へのアドバイス  【簡単計測】壁紙(クロス)の測り方!4分で計算方法がバッチリ

【簡単計測】壁紙(クロス)の測り方!4分で計算方法がバッチリ  【おすすめ壁紙のり】クロスは糊付きと糊無しどちらがいいのか?

【おすすめ壁紙のり】クロスは糊付きと糊無しどちらがいいのか?  【天井クロスの貼り方】DIYで壁紙を簡単に貼る方法

【天井クロスの貼り方】DIYで壁紙を簡単に貼る方法  【壁紙】素人が一面だけクロスを張替える方法「ⅮⅠY向け」

【壁紙】素人が一面だけクロスを張替える方法「ⅮⅠY向け」  【3分でわかる】柄のある壁紙(クロス)を貼る方法「柄合わせ」

【3分でわかる】柄のある壁紙(クロス)を貼る方法「柄合わせ」  【DIY向け】クロス職人の親方が壁紙の貼り方で分からないことに答えます

【DIY向け】クロス職人の親方が壁紙の貼り方で分からないことに答えます人気記事壁紙張り替え業者を探す方法